精神科医のK先生は不治の病で臨終の床に着いていた。それなのに、枕元には臨終に不似合いな鏡が置いてあるし、彼の顔には死に行く者の悲愴感どころか、積年の疑問が解けて、「死の恐怖」から解放されたような安堵感すら漂っていたのだ。一体何があったのか?ここに至るまでの経緯を説明するために、彼の生涯の必要な部分を抜粋してみよう。

(「死の恐怖」の発生)

K先生は幼少時代に祖父にとても可愛がられた。彼が小学三年生の梅雨の頃、その祖父が病に倒れ、白衣の医者が往診に来た甲斐もなく、亡くなった。祖父の棺は、霧雨の中、泥土に掘られた大穴の底へ深々と降ろされた。読経とともに、大穴は多量の泥土で埋め戻され、その上に墓石が組まれた。祖父は泥土の下にあって、再び地上に出ることはなかった。K少年はその一部始終を目の当たりにした。

「死んだら自分も泥土に埋められる!」

そう思うと、恐怖で居ても立っても居られなかった。その日からK少年は生涯に亘る心的外傷を負っていた。

「死んだら自分も泥土に埋められる!」

そう思うと、恐怖で居ても立っても居られなかった。その日からK少年は生涯に亘る心的外傷を負っていた。

(「死の恐怖」の解決のために1)

K少年は、長じて医学部へ進み、研修後は精神科へ入局した。学位論文の文献を漁るうちに、パリ・フロイト派の精神分析医ジャック・ラカンに出合った。その著書の中でK先生の興味を引いたものは「鏡像段階」という部分だった。この概略は以下の通りである。

「乳児は、空腹や満腹、尿意や便意などの欲動に突き動かされているのみで、自分を一人の人間として理解していない。いわば「寸断された身体」の状態である。やがて成長して鏡と出合った時に、鏡の中の自分の姿(外なる他者)を見ることによって、自分を統合された一人の人間として理解するようになる」というものだ。

K先生は、この著書を読んで以降、鏡が気になり始めた。朝起きれば、「鏡の中のK先生」に向かって「お早う」と挨拶するし、思わぬところで鏡に出合うと、その中のK先生に「やあ元気かい」と心の内で声を掛けるようになった。「鏡の中のK先生」は良き伴侶となった。

ただ一つ気になることは、自分は若いつもりなのに、「鏡の中のK先生」は驚くべき早さで年老いていくことだった。

(「死の恐怖」の解決のために2)

その間も、「死んだら泥土に埋められる」という恐怖は依然変わることなく心の奥底に陣取っていた。それから逃れようと書物を読むうちに、哲学者ジャンケレヴィッチの考え方が目に留まった。彼は、「死は人称により分類して考えるべきだ」といい、次のように分類していた。

「一人称の死」つまり「私は死ぬ」

「二人称の死」つまり「あなたは死ぬ」

「三人称の死」つまり「彼、彼女は死ぬ」

というものだ。鏡に馴染んだK先生にとっては、さしずめ「私」は鏡を見ているK先生であり、「あなた」は「鏡の中のK先生」であり、「彼」は「土葬された祖父」ということになる。

(「死の恐怖」の解決のために3)

また、K先生は何処かで、シュルレアリズムの芸術家マルセル・デュシャンの墓碑銘に「死ぬのは何時も他人ばかり」という有名な言葉があることを知った。さしずめ「自分の死は自分には分からないのだ」という事を直感的に表現した言葉であろうと理解した。

(「死の恐怖」の結論)

そんな雑多な知識に埋もれているうちに、歳月は容赦なく流れてしまった。その間に雑多な知識は混じり合って、やがて臨終の床に浮上して来たのだった。それを論述すれば次の通りである。

「鏡の中のK先生」は鏡の中に居る訳ではない。K先生の像は、彼の眼球を通過して大脳皮質の記憶野に蓄えられる。そこへはK先生の眼球を通過した「他者(祖父)の死」もまた一緒に蓄えられる。そこでK先生は、記憶の中の「他者の死」と近づく「私の死」とが同じものだと考え違いをして、恐怖していたのだ。間違えてはいけない。「他者の死」と「私の死」とは似て非なる別ものなのだ。換言すれば、「他者は死ん」でも、「私は死ぬ」のでなく、「私は眠る」だけなのだ。

幸いK先生は、両者の間に鏡を挟むことによって、この二つの「死」を区別して、混同せずに済んだのであった。

(ストーリーの結末)

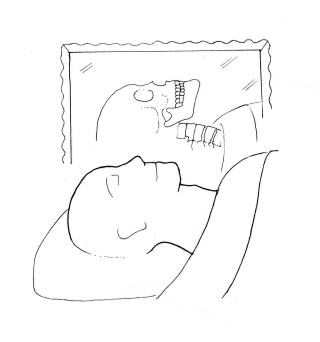

不治の病で臨終の床に着いたK先生は、枕元の「鏡の中のK先生」に向かって声を掛けた。

「K先生、あなたはもう死にそうじゃないですか。でも、私は死ぬのじゃなくてただ眠るだけなんです。ひょっとして明日の朝は今度は目覚めないかも知れませんがね・・・」

実り豊かな人生の疲れからK先生は強い眠気に襲われ、眠りに落ち始めた。明朝、目覚めるかどうか、もうそんな不安はどうでも良かった。

同時に、「鏡の中のK先生」は青ざめ、土気色となり、死に始めていた。

青森県医師会報 平成25年 4月 599号 掲載